Définir le contexte du smartphone et comprendre les paramètres

Pendant un repas entre amis, il est souvent posé sur la table. Quand on dort, il veille à côté de nous. Dans les transports en commun, il nous permet de ne pas nous confronter au brouhaha constant. Et quand il sonne, le monde s’arrête : il faut répondre !

Le smartphone est devenu un objet présent à chaque étape de notre quotidien. Il dicte nos journées, entre alarmes et agenda, il s’occupe de notre sommeil et il fait le lien avec ceux qui nous sont chers et proches malgré la distance.

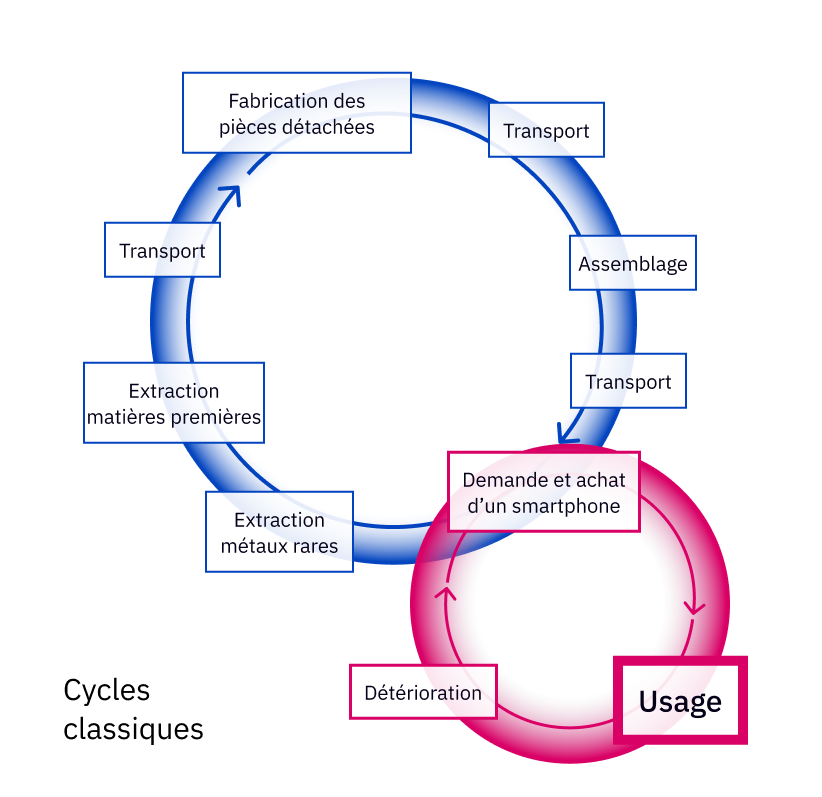

L’importance de cet objet dans notre société peut paraître étonnante quand on connaît la relative jeunesse de l’artefact : le premier smartphone date de 1992 (cf Fig 1). De même que la voiture a changé la structure même de nos villes et de nos paysages, de même le smartphone a, en moins de 35 ans, modifié notre perception du réel et de l’image, notre langage, notre rapport à la distance, à l’intimité, à la mobilité1… Et même si l’objet est surtout réputé pour ses fonctions, l’aspect physique du smartphone est parvenu à modifier et créer de nouvelles gestuelles.2

Son impact n’est pas seulement observable dans le territoire français. En 2019, on comptait 5.28 milliards3 de ces appareils présents dans le monde, ce qui représentait 68%4 de la population mondiale.

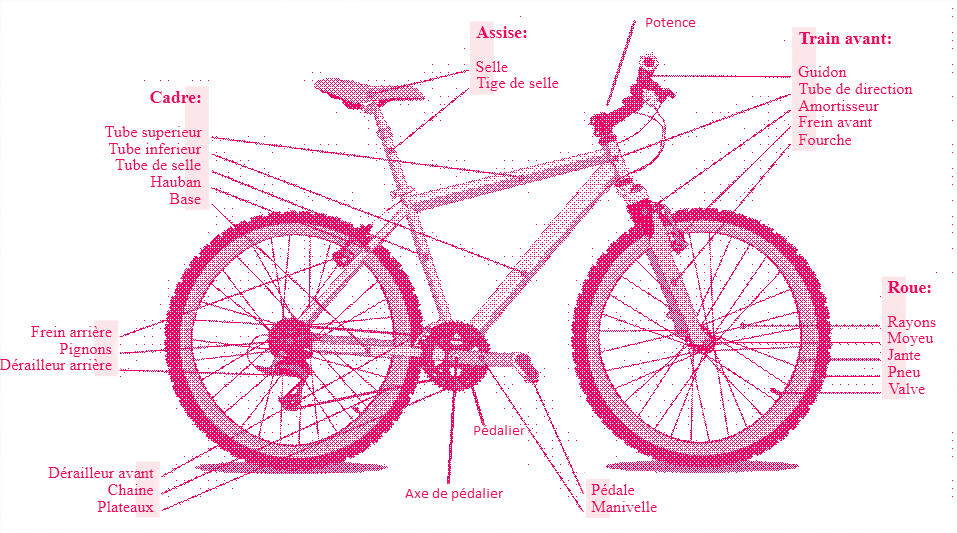

Le smartphone est un objet du “possible”, en constante évolution5. Une boîte à outils qui centralise des centaines de fonctionnalités. Une quantité invraisemblable de données et d’actions que l’utilisateur peut, totalement ou partiellement, réguler, varier et modifier selon sa volonté, grâce aux paramètres.

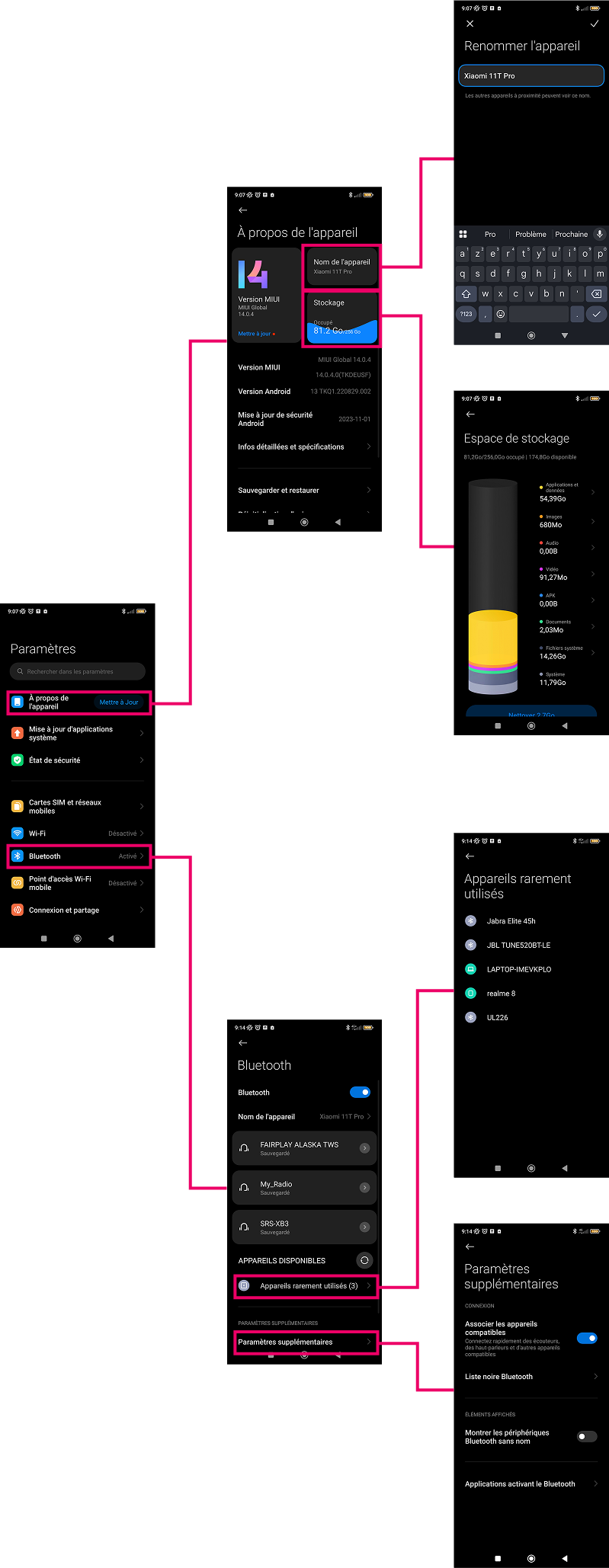

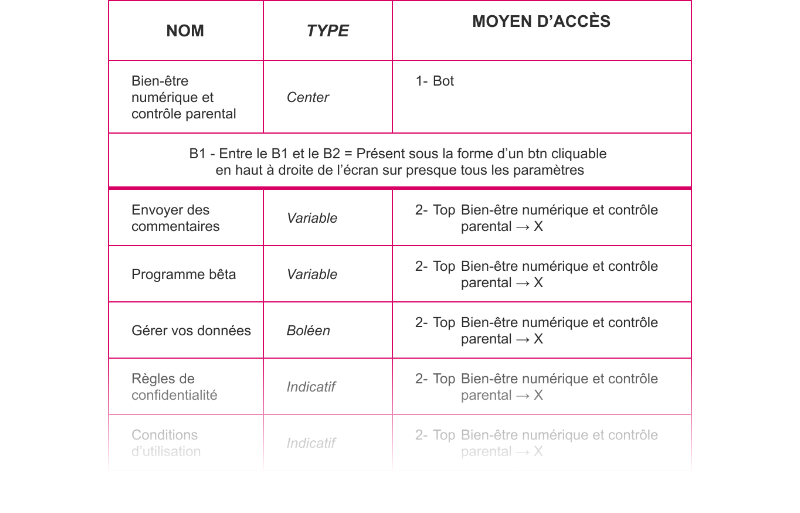

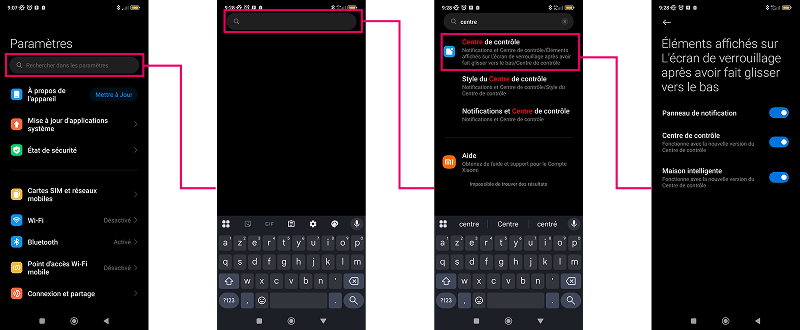

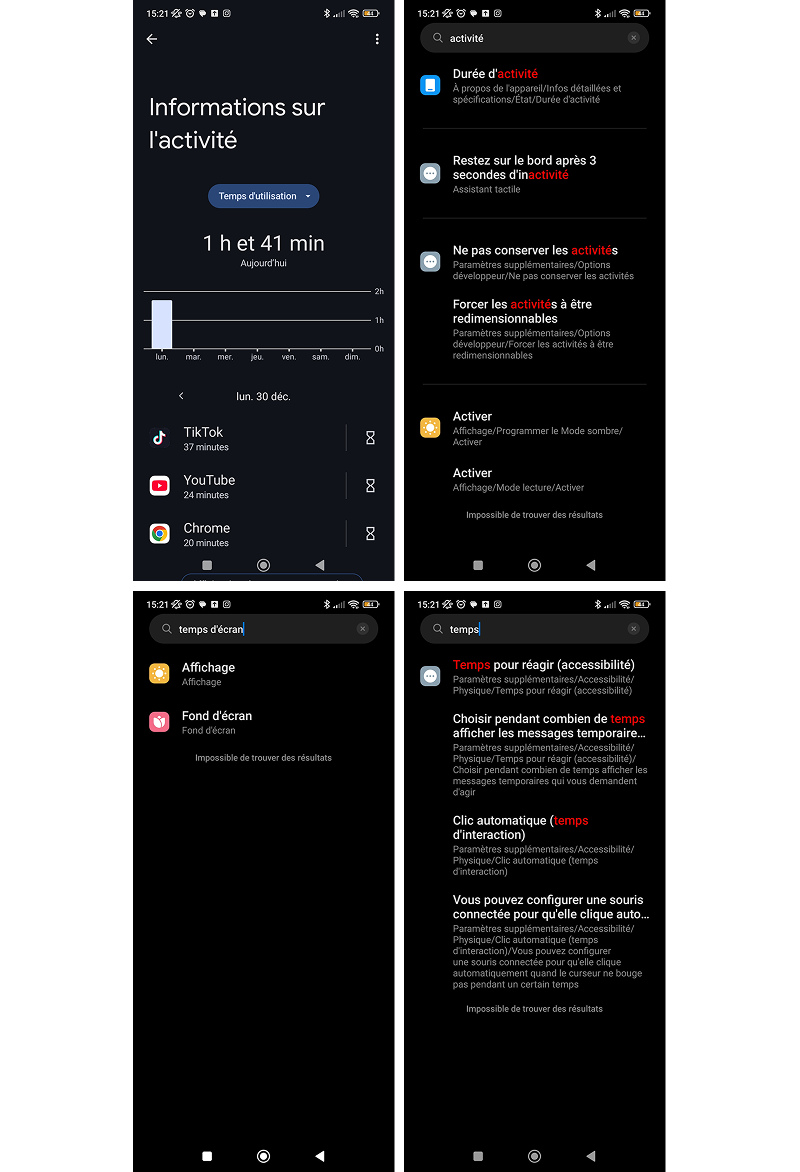

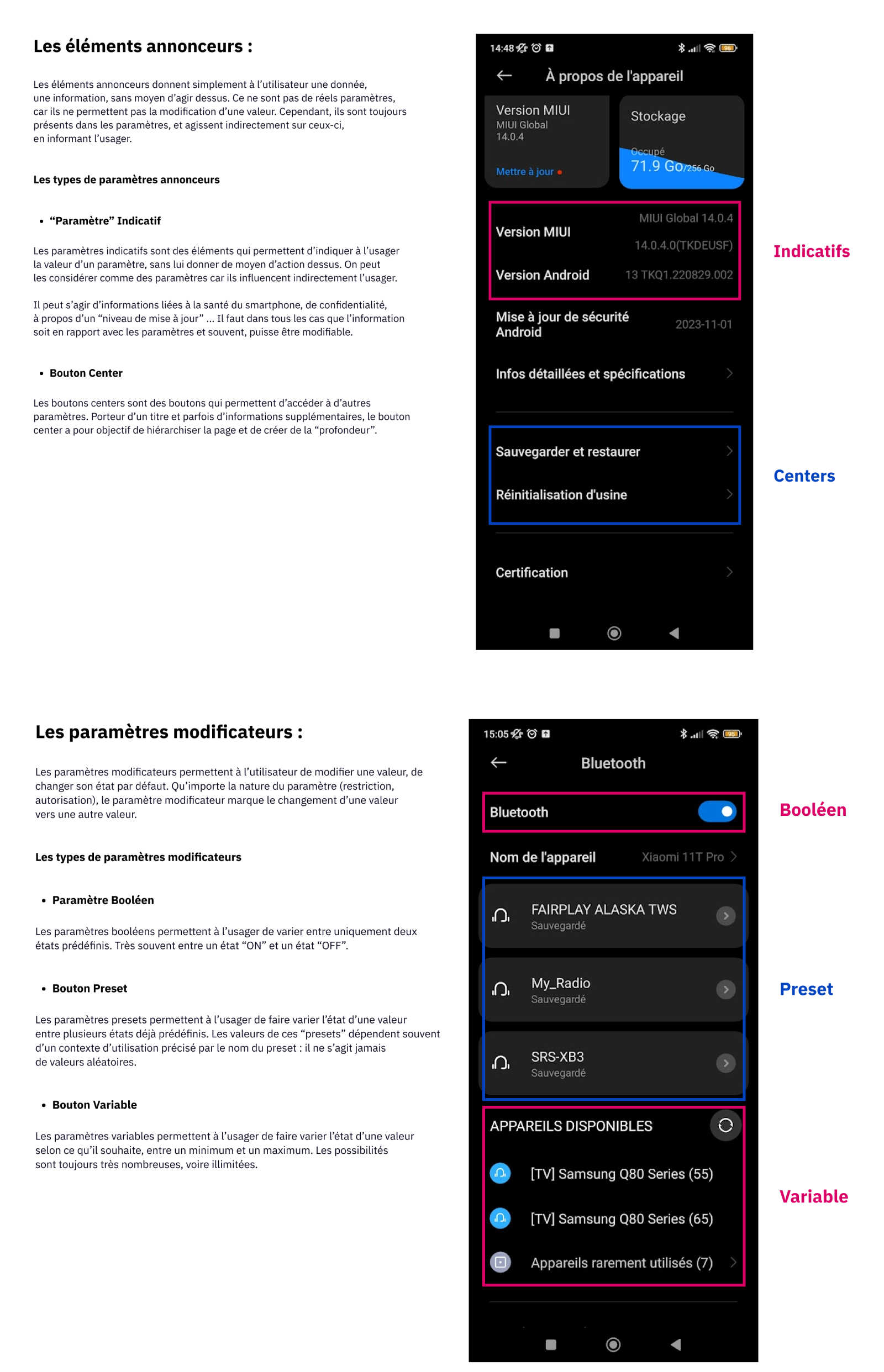

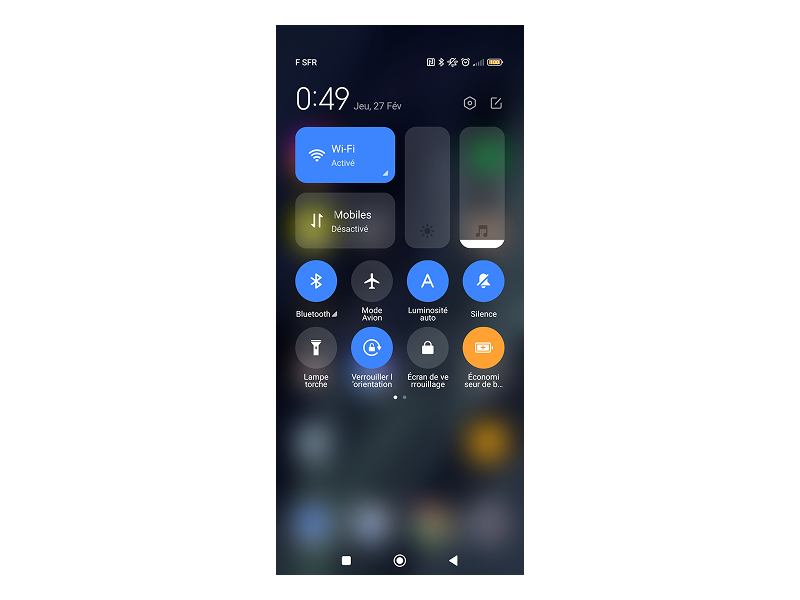

Parfois aussi appelés “réglages”, les paramètres sont présents dans chaque OS6 de nos smartphones, ainsi que sur la quasi intégralité des applications que nous utilisons. Ils nous permettent de modifier, selon notre choix, différentes choses : la puissance de la luminosité produite par l’écran, les applications qui ont le droit de nous envoyer des notifications, mais aussi la possibilité de mettre des limitations de temps à nos applications.

Les paramètres sont souvent différents d’une marque à une autre, qu’il s’agisse des noms des fonctionnalités ou de la hiérarchie des informations. Cependant, on retrouve toujours une structure commune, une “architecture classique du paramètre”, ainsi que des codes et des fonctionnalités très similaires, que nous verrons au cours de ce travail.

Le sens du mot “paramètre” est multiple selon son application dans un secteur précis : en algorithme, en géométrie, en astronomie, en ingénierie, ou dans les nombreuses branches de l’informatique. Cependant, on retrouve une notion commune : celle de la variation. La définition la plus proche de la vision présente dans ce sujet du mot “paramètre”, en tant que moyen de changer des variations de valeurs appliquées à des actions sur smartphone, est, selon le CNRTL7, la suivante : “Élément de base variable (selon le cas : caractéristique ou donnée variable) entrant dans l'élaboration d'un ensemble qui constitue un tout.”

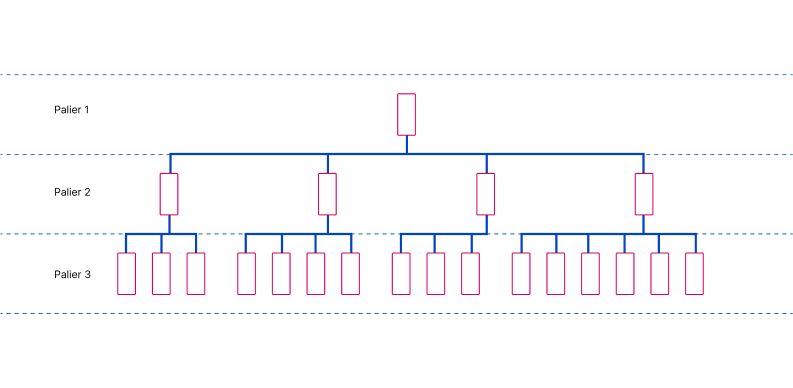

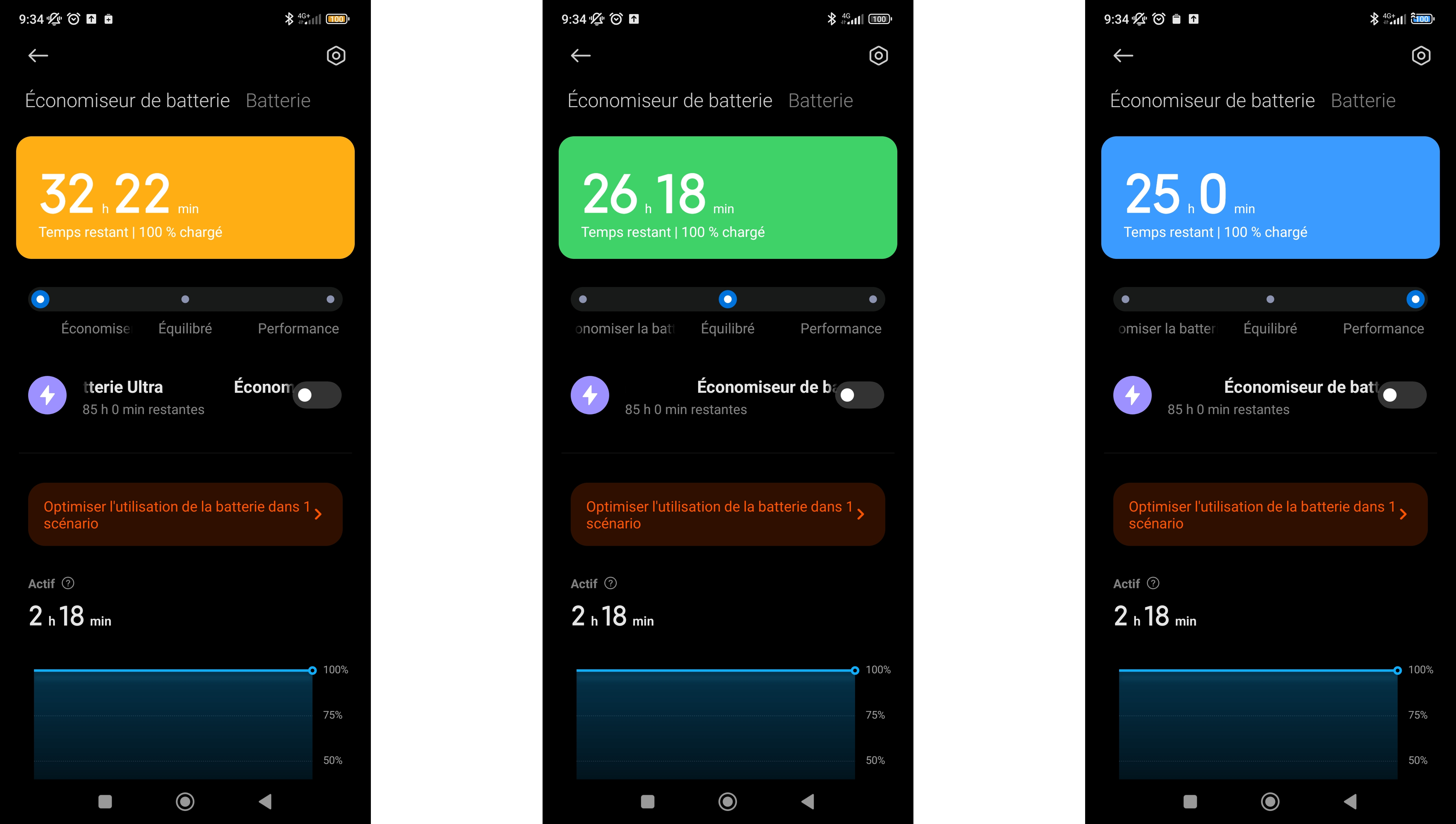

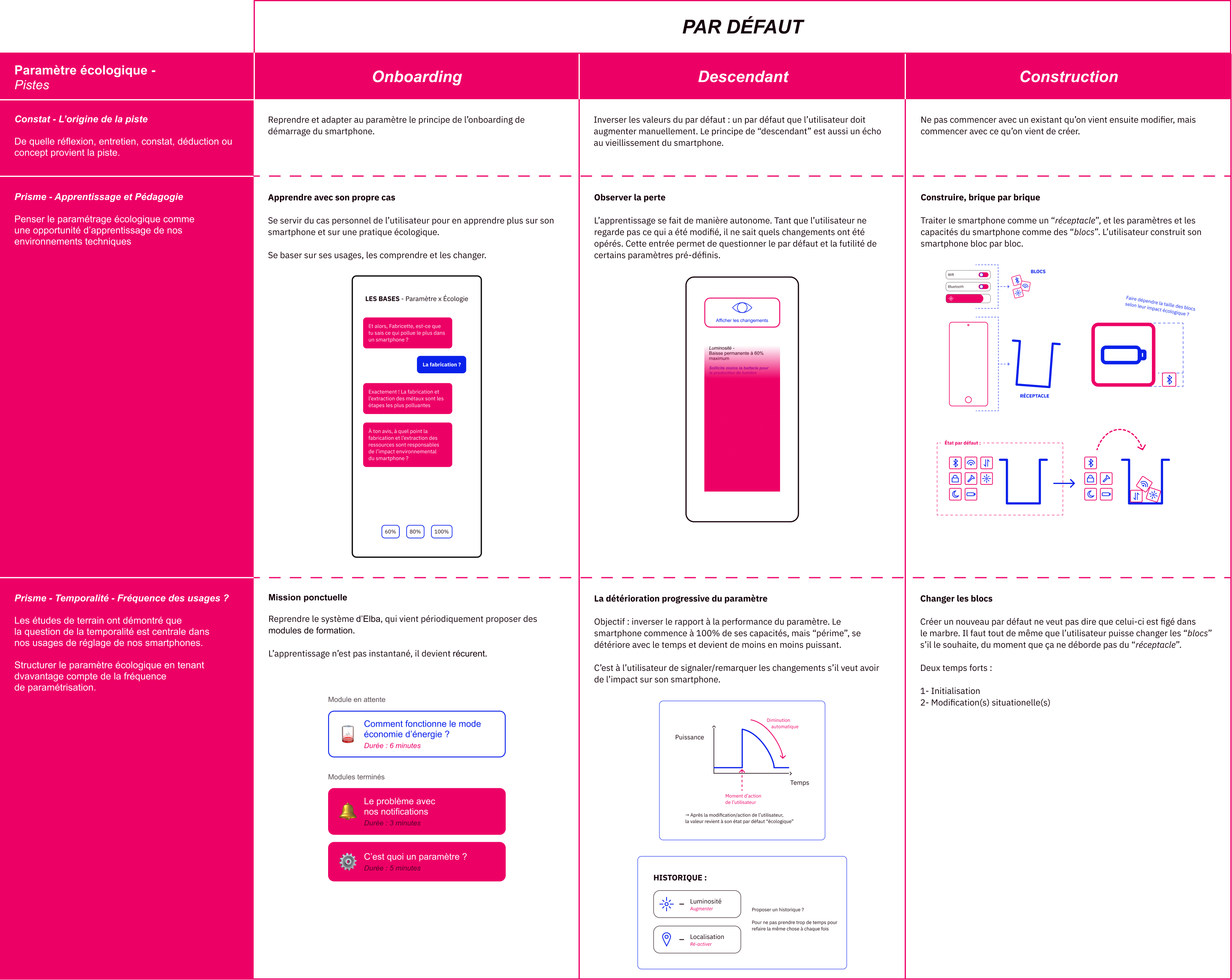

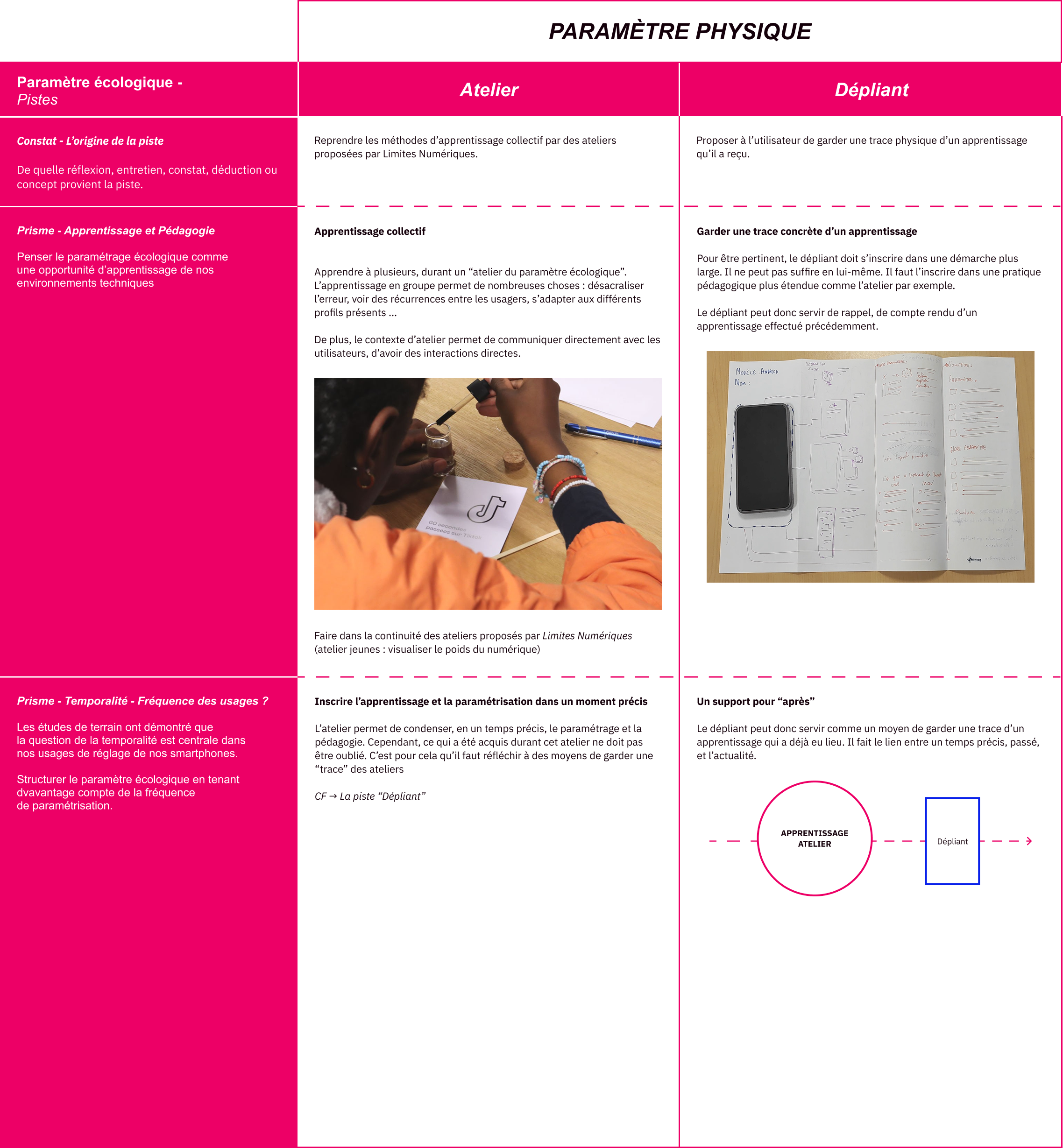

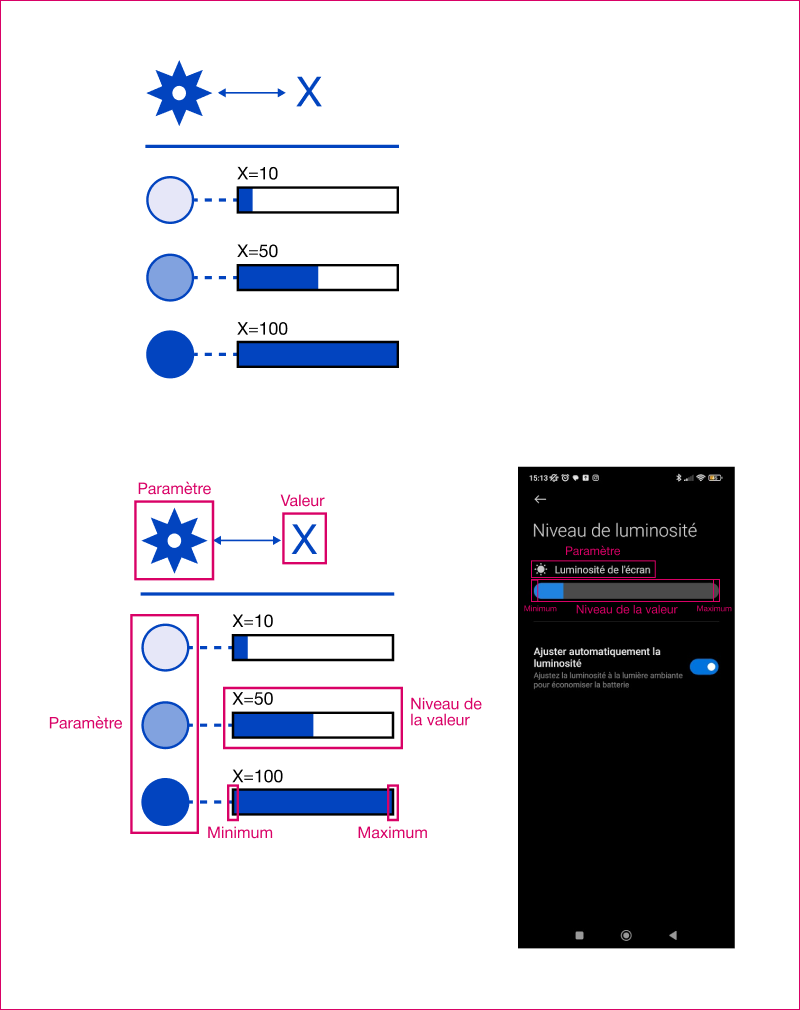

Dans le cadre de cette étude, nous entendrons donc le paramètre comme une variable, située entre un minimum et un maximum, appliquée à une fonction précise. C’est la valeur chiffrée, numérique, d’une fonction technique (cf. Fig. 2). Cette variable peut être modulée, soit par l’usager, selon le degré de valeur qu’il souhaite donner à la fonction correspondante, soit par les concepteurs du smartphone, selon le degré de valeur par défaut voire même automatiquement, indépendamment de la volonté de l’utilisateur. Dans cette étude, nous nous intéresserons davantage à l’usage, aux fonctionnalités perçues par l’usager et à la relation qu’il entretient avec les paramètres, et moins au fonctionnement technique et technologique.

La différence entre “paramétrage” et “réglage” n’est pas évidente au premier regard. En effet, il existe une certaine confusion au sujet de de l'application “Paramètre” qui peut, selon la version du smartphone, aussi se nommer “Réglage”, ou encore le mot “Settings” en anglais, qui englobe dans sa définition les deux termes.

La différence se fait sur l’échelle du réglage. Le paramètre est la variation entre une valeur et une autre, le changement d’un état “numérique” vers un état différent. Le réglage est le fait de changer quelque chose pour le faire parvenir à l’état voulu8. Là où le paramètre est un exemple précis de changement (passer de 100% de luminosité à 80% par exemple), le réglage est le fait de changer de luminosité. Le réglage correspond à la démarche de changement, là où le paramètre correspond à un simple changement de valeur.

Régler quelque chose est donc le fait de le modifier, de le changer vers un autre état. De ce point de vue là, le paramètre constitue un moyen de régler quelque chose. Les paramètres semblent donc être l’outil principal du réglage de nos smartphones. Une partie indispensable d’un objet qui semble lui-même être indispensable. Cependant, la centralisation d’autant de fonctions en un seul objet, appelé smartphone, a un impact environnemental, un contre-coup écologique, qu’il ne faut pas ignorer.